間質性膀胱炎 膀胱黏膜下纖維化

間質性膀胱炎 膀胱黏膜下纖維化百科

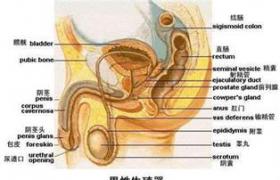

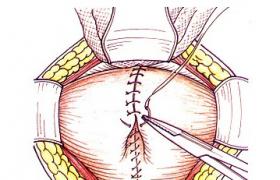

間質性膀胱炎(interstitialcystitis,IC)又稱Hunner’s潰瘍,是一種少見的自身免疫性特殊類型的慢性膀胱炎,是一種膀胱的疼痛性炎癥.因尿中未發現感染性微生物,因此這種炎癥的病因尚不清楚.典型的患者為中年女性,癥狀尿頻、尿痛,常常有顯微鏡下可見膿尿和血尿,偶爾可見肉眼性血尿並可能需要輸血.最終的後果常是膀胱縮小.根據膀胱鏡檢查,發現小的表淺出血和潰瘍區域可以確定診斷.已試用過很多治療方法,但都沒有特效.當病人具有不能耐受的癥狀,對任何治療均無反應時,可以手術切除膀胱.

間質性膀胱炎 膀胱黏膜下纖維化

間質性膀胱炎 膀胱黏膜下纖維化病因

血管、淋巴管阻塞及感染(25%):

血管、淋巴管阻塞,曾設想膀胱纖維化是由於盆腔手術或感染引起膀胱壁內淋巴管阻塞和引起栓塞性脈管炎或由於血管炎所致持久性小動脈痙攣所致,但缺乏足夠的證據.曾提出過細菌,病毒或真菌感染可能是IC的病因,但還沒有在IC患者中檢出上述3種病原體的報道.

神經體液因素(20%):

肥大細胞在IC病人膀胱固有膜和逼尿肌中增多,寒冷,神經肽,藥物,創傷,毒素等可活化肥大細胞,釋放血管活性物質可致敏感覺神經元,後者進一步通過釋放神經遞質或神經肽活化肥大細胞;肥大細胞也可直接引起血管擴張或膀胱黏膜損害引起炎癥.

免疫因素(15%):

該病對皮質醇治療反應良好,部分病人血中可檢測到抗膀胱黏膜抗體,不少學者還發現對血管抗原產生的自身免疫性抗體或免疫復合物沉積在血管壁激活補體系統參與瞭IC發病.

黏膜通透性改變(10%):

推測IC是由膀胱上皮的功能不良引起,其通透性增加並使尿液通過移行上皮漏入到膀胱壁,引起膀胱炎癥,有人證實IC病人膀胱表層上皮內TH蛋白增多,提示黏膜的通透性增加.

發病機制

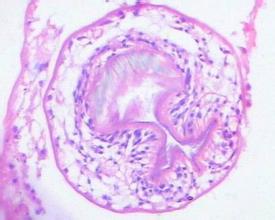

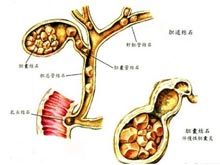

間質性膀胱炎為慢性非特異性膀胱全層炎癥,病變早期膀胱擴張時黏膜隻見斑點狀出血,後期膀胱黏膜變薄或壞死脫落可有典型潰瘍,多見於膀胱頂部或前壁,潰瘍底部肉芽組織形成,周圍黏膜水腫,血管擴張,黏膜下或肌層有多種炎癥細胞浸潤,如漿細胞,嗜酸性白細胞,單核細胞,淋巴細胞和肥大細胞,這些炎癥細胞浸潤可達膀胱全層及肌間神經組織,肌層中血管減少,淋巴管擴張,肌束間及肌內膠原組織增多,嚴重的纖維化導致膀胱縮小,嚴重病例輸尿管開口處正常功能被破壞,導致膀胱輸尿管反流及隨之而來的腎積水或腎盂腎炎.

間質性膀胱炎 膀胱黏膜下纖維化

間質性膀胱炎 膀胱黏膜下纖維化症状

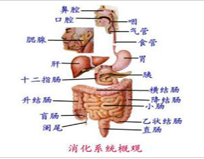

患者常有長期進行性尿頻,尿急和夜尿增多,在膀胱充盈時恥骨上區疼痛明顯,有時亦可出現尿道及會陰部疼痛,在排尿後得到緩解,血尿偶可出現,在膀胱過充充盈擴張時明顯,有的患者在病史中可能有過敏性疾患.

間質性膀胱炎 膀胱黏膜下纖維化

間質性膀胱炎 膀胱黏膜下纖維化检查

1.尿常規多數正常,有時有少量膿細胞.

2.尿培養常無細菌生長.

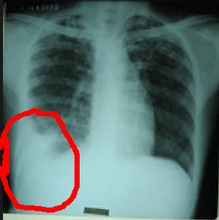

3.膀胱造影顯示容量減少,有時發現膀胱輸尿管反流.

4.膀胱鏡檢查,當膀胱充盈時恥骨上區疼痛加重,需在麻醉下進行,膀胱容量可減少至50~60ml,發現Hunner’s潰瘍有助於確診,但大多數病人沒有潰瘍,未經治療者膀胱黏膜外觀尚屬正常或僅有慢性炎癥改變,有時頂部可見有小出血點,如繼續過度充盈膀胱,則可致黏膜破裂,出血,可見黏膜下血管小球(Glomeruli),常分佈不均,遍及膀胱,同時行活組織檢查.

5.尿動力學檢查可發現膀胱容量小,順應性差,但不出現無抑制性收縮,這項檢查有助於間質性膀胱炎與不穩定膀胱或神經源性膀胱相鑒別.

6.靜脈尿路造影顯示上尿路功能及形態均正常.

7.排泄性尿路造影一般無異常,合並返流時在造影片上可見腎盂積水,膀胱容量減少表現.

間質性膀胱炎 膀胱黏膜下纖維化预防

1、多喝水,最好每天兩升.

2、及時排尿,不要憋尿.

3、註意個人衛生,勤換洗內褲.女性解小便後用幹凈的衛生紙由前向後擦拭.

4、男女雙方性交前後都要徹底將局部清洗幹凈,性交前及性交後立刻將膀胱的尿液排清.