腦型血吸蟲病

腦型血吸蟲病百科

腦血吸蟲病(cerebralschistosomiasis)是血吸蟲卵在腦組織中沉積所引起的蟲卵性肉芽腫和炎性反應,約占血吸蟲患者的2%~4%.一般認為主要來源於肺部病灶.蟲卵沉積的腦組織發生腦軟化,肉芽腫形成,周圍腦水腫.常見於頂葉與枕葉,多在皮質與皮質下區形成膿腫、嗜酸性肉芽腫.病灶可多發、散在或密集.蟲卵死亡後可鈣化,累及時可導致硬膜、蛛網膜肥厚、粘連.腦型血吸蟲病分急性和慢性兩型.患者以農民、漁民為多,男多於女.感染後僅有部分免疫力,重復感染經常發生.本病臨床上可分為急性和慢性兩型,均多見於年輕人.急性型多在感染後6個月左右發病,表現為腦膜腦炎癥狀:發熱、意識障礙、癱瘓、抽搐及腱反射亢進、腦膜刺激癥、錐體束征等.慢性型多見於慢性早期血吸蟲病患者,主要癥狀為癲癇發作,以局限性癲癇多見,也有病人以顱內壓增高伴定位體征為主要表現.

腦型血吸蟲病

腦型血吸蟲病病因

發病原因:

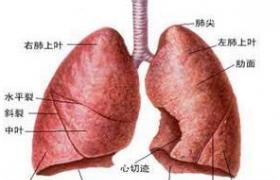

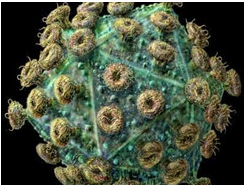

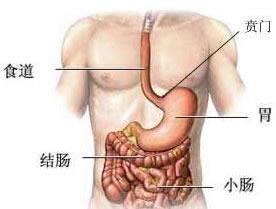

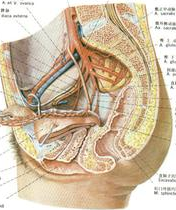

血吸蟲的生活史包括成蟲,蟲卵,毛蚴,胞蚴,尾蚴,童蟲六個階段,蟲卵隨糞便入水後,在適宜的溫度下孵出毛蚴侵入中間宿主淡水螺(日本血吸蟲為釘螺),在螺內經胞蚴發育為尾蚴釋放入水,當血吸蟲的終宿主人或其他哺乳動物接觸疫水後,尾蚴可從皮膚或黏膜侵入宿主體內成為童蟲,童蟲隨血流經肺,心等臟器進入門脈系統發育為成蟲,開始合抱而交配產卵,其中日本血吸蟲每天可產卵1000~3000枚,是曼氏血吸蟲和埃及血吸蟲的10倍.

發病機制:

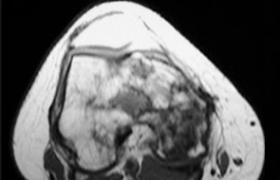

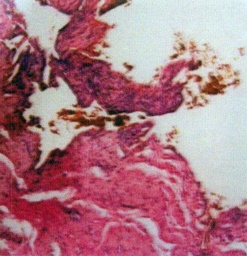

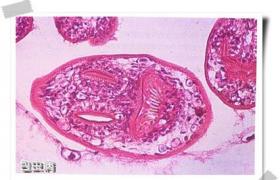

蟲卵肉芽腫是血吸蟲病的基本病理變化,現認為曼氏血吸蟲蟲卵肉芽腫的形成是一種細胞介導的免疫反應(遲發型變態反應),由成熟蟲卵中的毛蚴所釋放的可溶性蟲卵抗原(SEA)致敏T細胞,T細胞及其釋放的多種細胞因子在蟲卵肉芽腫形成過程中起重要作用,T細胞亞型Th1細胞釋放的IL-2和IFN-γ,Th2細胞釋放的IL-4,IL-5和IL-10,巨噬細胞釋放的TNF-2和IL-1以及其他細胞因子,日本血吸蟲蟲卵肉芽腫在某些方面與曼氏血吸蟲相似,但有許多獨特之處:日本血吸蟲蟲卵量為曼氏血吸蟲的10倍,蟲卵多成簇地聚集在宿主組織內,而曼氏血吸蟲蟲卵則多單個沉著;急性期肉芽腫易液化呈膿腫樣損害,浸潤細胞多以多形核白細胞為主;在肉芽腫中可見較多的漿細胞,由於大量蟲卵在組織內成堆沉積,故所形成的肉芽腫較大,其周圍細胞浸潤亦多,急性血吸蟲病患者血液中循環免疫復合物與嗜異抗體的檢出率甚高,故急性血吸蟲病是體液與細胞免疫反應的混合表現,而慢性與晚期血吸蟲病的免疫反應則屬於遲發性變態反應.

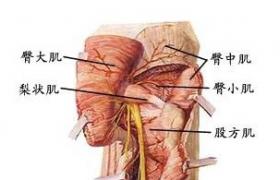

腦部血吸蟲蟲卵肉芽腫病變多見於頂葉與顳葉,主要分佈在大腦灰白質交界處,周圍組織可伴有膠質增生和輕度腦水腫,迄今為止,屍檢與手術在腦靜脈中未發現成蟲,曼氏血吸蟲中樞神經系統損害很少見,以壓迫脊髓多見,而日本血吸蟲則以腦型多見.

腦型血吸蟲病

腦型血吸蟲病症状

腦型血吸蟲病

腦型血吸蟲病检查

腦型血吸蟲病预防