小兒血小板無力癥 小兒Glanzmann-Naegli綜合征 小兒Glanzmann綜合征 小兒血小板功能不全 小兒血小板衰弱癥

小兒血小板無力癥 小兒Glanzmann-Naegli綜合征 小兒Glanzmann綜合征 小兒血小板功能不全 小兒血小板衰弱癥百科

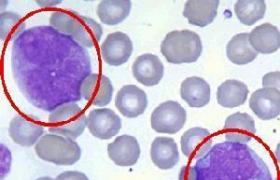

瑞士醫師於1918年首先報道本病,故又稱Glazmannsthrombasthenia(GT).本病屬血小板聚集功能障礙性疾病,為常染色體隱性遺傳.其特點是血小板的形態、數量正常,出血時間延長,血塊收縮不良或不收縮,聚集功能缺陷.

小兒血小板無力癥 小兒Glanzmann-Naegli綜合征 小兒Glanzmann綜合征 小兒血小板功能不全 小兒血小板衰弱癥

小兒血小板無力癥 小兒Glanzmann-Naegli綜合征 小兒Glanzmann綜合征 小兒血小板功能不全 小兒血小板衰弱癥病因

發病原因:

本病屬常染色體隱性遺傳,GT在特定的人群中發病率較高,並且往往與近親結婚有關,阿拉伯人,伊拉克猶太人,法國吉卜賽人以及南部印第安人中有較多的攜帶者,本病是由於αⅡb(GPⅡb,CD41)和/或β3(GPⅢα,CD61)質或量的異常所致,由於血小板在生理性誘導劑作用下產生聚集時,以及血小板α顆粒攝取纖維蛋白原時,均需要GPⅡb/Ⅲa受體的參與,因此,GPⅡb和(或)GPⅢa的異常導致本病血小板黏附及聚集等試驗異常,現已在分子水平發現多種分子缺陷包括發生在aⅡbβ-折疊結構域,β3MIDAS結構域以及影響受體活化三種突變類型,涉及到點突變,缺失,倒位等多種突變形式.

發病機制:

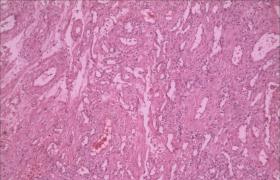

GT的生化缺陷在於血小板膜糖蛋白GPⅡb/Ⅲa復合物量的減少,缺失或質的異常,GPⅡb/Ⅲa在其周圍微環境發生改變或因血小板激活使其構型改變時,可作為受體與纖維蛋白原,vWF纖維連接蛋白,層素等黏附分子結合,介導血小板聚集,當其數量或質量異常時即出現聚集缺陷,這種血小板能正常地黏附到受損的血管內皮下組織,但不能進一步地正常延伸和形成血小板聚集,臨床上可分為3個亞型:Ⅰ型:GPⅡb/Ⅲa復合物的量少於正常的5%,Ⅱ型:相當於正常的5%~25%,Ⅲ型:相當於正常的40%~100%,量無明顯減少而結構異常,屬變異型,目前研究發現GPⅡb和GPⅢa由不同基因編碼,都位於17號染色體上(17q21-22)GT是由於該基因發生瞭缺失,點突變或插入所致.

小兒血小板無力癥 小兒Glanzmann-Naegli綜合征 小兒Glanzmann綜合征 小兒血小板功能不全 小兒血小板衰弱癥

小兒血小板無力癥 小兒Glanzmann-Naegli綜合征 小兒Glanzmann綜合征 小兒血小板功能不全 小兒血小板衰弱癥症状

本病為常染色體隱性遺傳,因而同一傢系中常有多人發病,雜合子出血癥不明顯,純合子則可表現皮膚,黏膜的自發出血甚至內臟出血,如皮膚瘀點,瘀斑,鼻出血,牙齦出血,月經過多,血尿,胃腸道出血等,罕見顱內出血.

小兒血小板無力癥 小兒Glanzmann-Naegli綜合征 小兒Glanzmann綜合征 小兒血小板功能不全 小兒血小板衰弱癥

小兒血小板無力癥 小兒Glanzmann-Naegli綜合征 小兒Glanzmann綜合征 小兒血小板功能不全 小兒血小板衰弱癥检查

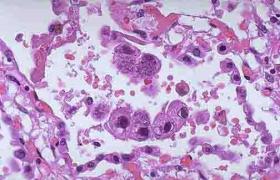

血小板數量及形態正常,但在血片上散在不聚集,出血時間延長,血塊收縮不良或不收縮,血小板對ADP,膠原,腎上腺素,凝血酶誘導的聚集反應缺如或降低,但對瑞士托黴素和vWF的誘導的聚集反應正常,如能測定可進一步發現血小板GPⅡb/Ⅲa復合物量的減少或質的異常,常規做B超檢查,其他根據臨床需要選擇.

小兒血小板無力癥 小兒Glanzmann-Naegli綜合征 小兒Glanzmann綜合征 小兒血小板功能不全 小兒血小板衰弱癥预防

同遺傳病預防措施,尤其應避免近親婚配,預防應從孕前貫穿至產前:婚前體檢在預防出生缺陷中起到積極的作用,作用大小取決於檢查項目和內容,主要包括血清學檢查(如乙肝病毒,梅毒螺旋體,艾滋病病毒),生殖系統檢查(如篩查宮頸炎癥),普通體檢(如血壓,心電圖)以及詢問疾病傢族史,個人既往病史等,做好遺傳病咨詢工作,在妊娠期產前保健的過程中需要進行系統的出生缺陷篩查,包括定期的超聲檢查,血清學篩查等,必要時還要進行染色體檢查,孕婦盡可能避免危害因素,包括遠離煙霧,酒精,藥物,輻射,農藥,噪音,揮發性有害氣體,有毒有害重金屬等,一旦出現異常結果,需要明確是否要終止妊娠.出生後預後如何等等,采取切實可行的診治措施.