十二指腸良性腫瘤 D13.201

十二指腸良性腫瘤 D13.201 百科

十二指腸良性腫瘤(benigntumorofduodenum)較惡性腫瘤少見,良、惡性比例為1∶2.6~1∶6.8.十二指腸良性腫瘤本身雖屬良性,但部分腫瘤有較高的惡變傾向,有的本身就介於良、惡性之間,甚至在鏡下均難於鑒別.尤其腫瘤生長的位置常與膽、胰引流系統有密切關系,位置固定,十二指腸的腸腔又相對較窄,因此常常引起各種癥狀,甚至發生嚴重並發癥而危及生命.由於十二指腸位置特殊,在這些腫瘤的手術處理上十分棘手.

十二指腸良性腫瘤 D13.201

十二指腸良性腫瘤 D13.201 病因

(一)發病原因

目前沒有相關內容描述.

(二)發病機制

較為常見的十二指腸良性腫瘤病理類型有以下幾種:

1.腺瘤(adenoma)多數腺瘤呈乳頭狀或息肉狀,突出於黏膜表面,可為單發或多發,是十二指腸良性腫瘤最常見者,根據其病理特征又可分為:

(1)管狀腺瘤(tubularadenoma):此種腺瘤多為單個,呈息肉狀生長,大多有蒂,易出血,基底寬者一般體積較大,組織學上主要是由增生的腸黏膜腺體組成,上皮細胞可有輕度異形性,屬真性腫瘤.

(2)乳頭狀腺瘤(papillaryadenoma)和絨毛狀腺瘤(villousadenoma):由於此類瘤易於癌變,據報道21%~47%的十二指腸癌來自十二指腸絨毛狀腺瘤的惡變,故此種腺瘤越來越受到臨床上的重視和警惕,這種腺瘤常為單發,表面呈乳頭狀或絨毛狀隆起,基底部寬,無蒂或短蒂,組織學上見此種腺瘤表面由一層或多層柱狀上皮覆蓋,間質富含血管,故臨床上極易出血,柱狀上皮細胞內含有大量黏液細胞,可有不同程度異形性,故其惡變率大於腺瘤樣息肉,不同的文獻報道其惡變率在28%~50%.

(3)Brunner瘤:又稱息肉樣錯構瘤或結節樣增生,腫瘤多位於黏膜下,呈息肉樣突起,直徑可由數毫米至數厘米,無明顯包膜,鏡下可見黏膜肌層下,十二指腸腺增生,由纖維平滑肌分隔成大小不等的小葉結構,本腺瘤除可偶見有細胞的典型增生外,很少惡變.

(4)非瘤性息肉:如增生性息肉(hyperplasticpolyp)和炎性息肉(inflammatorypolyp),均屬非瘤性息肉,一般可自行消失.

(5)胃腸道息肉綜合征:如Gardner綜合征,Peutz-Jeghers綜合征,傢族性腺瘤性息肉病(famillialadenomatouspolyposis,FAP)等,此類病變均為多發性,可分佈於全消化道,十二指腸的病變可發生惡變.

2.平滑肌瘤(leiomyoma)十二指腸平滑肌瘤起源於胚胎間葉組織,發病原因不明,平滑肌腫瘤由一組平滑肌組成,分界明顯,常為單發,呈圓形或橢圓形,有時呈分葉狀,直徑小的不到1cm,大者可超過10cm達20cm左右,腫瘤生長方式有多種,可突入腸腔,也可在腸壁或向腸腔外生長,一般質地較韌,有時可發生變性,平滑肌瘤表面黏膜有豐富的血管,故可因糜爛,潰瘍而發生消化道大出血,若良性平滑肌瘤的腫瘤細胞發生細胞核有絲分裂異常活躍時,則表明有惡變,其惡變率為15%~20%,據北京協和醫院統計,十二指腸平滑肌瘤常見的發生部位以十二指腸降部和水平部居多,中年人發病為多見,平均年齡為56.6歲.

3.類癌(carcinoid)及神經內分泌腫瘤(neuroendocrinetumor)廣義的類癌包括許多部位的神經內分泌腫瘤,胃腸道的類癌起源於腸嗜鉻細胞(ECL),這些細胞屬於一族具有共同生化特性的胺前體攝取和脫羧細胞(amineprecursoruptakeanddecarboxylationcell,APUD細胞),是許多神經內分泌腫瘤的共同起源,十二指腸部位的神經內分泌腫瘤除胃泌素以外多數無癥狀,腫瘤直徑約1~5cm,60%為良性,較為常見的有:胃泌素瘤(gastrinoma),生長抑素瘤(somatostatinoma),神經節細胞旁神經節細胞瘤(gangliocyticparaganglioma),腫瘤主要分佈於近端十二指腸,以十二指腸第二段壺腹周圍最為常見,可能與局部的細胞分泌功能有關,值得一提的是,在卓-艾綜合征中,70%的胃泌素瘤位於十二指腸.

4.其他

個別病例報道,較為罕見的十二指腸良性腫瘤還有脂肪瘤(lipoma),血管瘤(hemangioma),纖維瘤(fibroma),錯構瘤(hamartoma)等.

十二指腸良性腫瘤 D13.201

十二指腸良性腫瘤 D13.201 症状

十二指腸良性腫物的臨床癥狀無明顯特征性,這是造成許多病人無法早期確診的主要原因,一些腫瘤早期幾乎無臨床癥狀,少部分患者是因為其他疾病剖腹手術時偶然發現,隨著腫瘤的增大,大多數患者會出現各種癥狀.

1.一般癥狀

可出現上腹部不適,食欲減退,噯氣,反酸等類似慢性胃炎,胃潰瘍病的癥狀,因此,易與這些消化道疾病相混淆.

2.腹痛

約30%的十二指腸腺瘤性息肉的病人可出現間歇性上腹部疼痛,伴惡心,嘔吐,帶蒂的十二指腸息肉位於降部以下時可引起十二指腸空腸套疊,而球部巨大腺瘤可逆行進入幽門,導致急性幽門梗阻,稱為球狀活瓣綜合征(ballvalvesyndrone),位於十二指腸的平滑肌瘤由於腫瘤的牽拉,腸管蠕動失調以及瘤體中心壞死而繼發的炎癥反應,潰瘍,穿孔等都可以引起腹痛,巨大良性十二指腸腫物如引起腸管梗阻也可造成相應的腹痛,惡心,嘔吐癥狀.

3.消化道出血

25%~50%的十二指腸腺瘤和平滑肌瘤的病人可出現上消化道出血癥狀,這主要是由於腫瘤表面缺血,壞死,潰瘍形成所致,臨床上主要表現為急性出血和慢性出血,急性出血以嘔血,黑便為主;慢性出血則多為持續少量出血,大便潛血試驗陽性,可導致缺鐵性貧血,也有報道十二指腸巨大錯構瘤和血管瘤引起消化道大出血.

4.腹部腫塊

巨大的十二指腸良性腫物可以腹部腫塊為主要癥狀,特別是腸腔外生長的平滑肌瘤,可在腹部體檢時捫及腫塊,一般較為固定,界限較清楚,其質地因病理性質而異,可柔軟而光滑,或堅韌而不平.

5.黃疸

生長在十二指腸降部乳頭附近的良性腫物,如壓迫膽道下端及乳頭開口部位,可出現不同程度的黃疸.

6.其他

位於十二指腸部位的神經內分泌腫瘤可根據其腫瘤細胞構成情況引起相應的臨床表現,如胃泌素瘤導致的卓-艾綜合征;傢族性腺瘤性息肉病患者特有的唇及頰黏膜色素沉著等.

十二指腸良性腫瘤 D13.201

十二指腸良性腫瘤 D13.201 检查

組織病理學檢查和大便潛血檢查有助於本病的診斷.

由於十二指腸良性腫瘤是少見病,臨床癥狀不典型,故臨床上容易誤診,早期診斷的關鍵在於提高對本病的認識和警惕性,常用的輔助診斷方法有:

1.上消化道鋇劑造影

上消化道鋇劑造影是十二指腸腫物首選的診斷方法,文獻報道普通鋇餐造影對十二指腸息肉病變診斷的陽性率64%~68%,而十二指腸低張氣鋇雙重造影的陽性率可達93%,如果在低張造影時,加用使十二指腸松弛的藥物,如高血糖素,則效果更好.

腺瘤的X線征象為腸腔內圓形充盈缺損或透亮區,邊緣光滑,黏膜正常,如有蒂者則可有一定活動度,平滑肌瘤多表現為十二指腸有圓形或橢圓形缺損,邊緣光滑,十二指腸的鋇劑造影可以彌補纖維內鏡對十二指腸第3,4段觀察欠佳的不足.

2.纖維內鏡

十二指腸纖維內鏡可以直接觀察十二指腸腫瘤情況並可以取活檢或切除後活檢,常用的內鏡有2種,即側視鏡(side-view)和直視鏡(direct-view),由於十二指腸第3,4段觀察上的局限性,故有人主張以小腸鏡來檢查十二指腸乳頭開口以下部分的十二指腸病變較好,而上消化道造影與纖維內鏡相結合可以有效地降低誤診率.

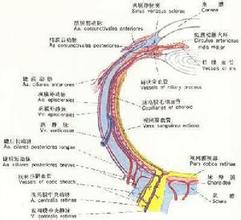

3.超聲診斷

普通超聲對十二指腸腫瘤診斷有一定的局限性,因十二指腸腔內的氣體幹擾瞭超聲影像的觀察,但如十二指腸腫瘤生長在壺腹周圍,引起膽管擴張或胰管擴張;大的十二指腸球部腫物引起幽門梗阻導致胃擴張等,超聲檢查可能提供間接影響以供臨床參考,近年來開展的內鏡下超聲檢查,提高瞭十二指腸腫物的診斷陽性率,特別是對於黏膜下病變和腫物與周圍臟器的關系等方面提供瞭寶貴的影像學資料,文獻報道可以發現小到0.5cm的病灶,對2cm直徑以上的腫瘤敏感度達88%,是臨床上應用越來越多的十二指腸腫物的診斷方法.

4.選擇性動脈造影

選擇性動脈造影對十二指腸腫瘤有一定診斷意義,尤其在十二指腸腫瘤的血供等方面給臨床上提供重要依據,另一方面,對於內分泌腫瘤,如胃泌素瘤,通過選擇性動脈造影及選擇性動脈註入secretin,然後測肝靜脈血胃泌素水平,以達到區域定位的目的.

5.核素掃描

主要應用於十二指腸神經內分泌腫瘤的診斷和定位,如用123Ⅰ或111Ⅰ標記的octreotide(生長抑素同源物)註射後,對表達生長抑素受體的胃泌素瘤具有極高的敏感性,陽性率可達35%,但對生長抑素受體陰性的病灶無診斷價值.

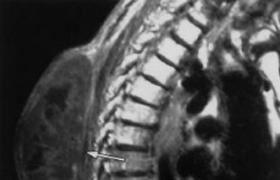

6.CT及MRI

CT和MRI對於十二指腸良性小腫瘤的診斷意義不大,但對於較大的平滑肌瘤,神經內分泌腫瘤有一定幫助,對由於十二指腸腫瘤引起的其他改變,如膽道擴張,胰管擴張等,有一定的影像學參考意義,文獻報道,神經節細胞旁神經結腫瘤的CT和MRI影像具有特殊性,主要是腫物呈現均質,無囊性變,多血運,有血管網狀突起等,可以用來區別於十二指腸其他良性腫瘤.

7.手術探查

如上述檢查仍無法明確診斷時,可考慮行剖腹探查手術

十二指腸良性腫瘤 D13.201 预防

本病暫無有效預防措施,早發現早診斷是本病防治的關鍵.